変電所や開閉所に設置される調相設備*1には,電力用コンデンサ,分路リアクトル,同期調相機,静止型無効電力補償装置がある。

これらの調相設備は,送電回路に並列に接続され,変圧器の三次側や変電所の母線に設置される。

有効電力と無効電力

有効電力(active power)

電力潮流成分のうち、熱・動力などのエネルギーに変換される電力を有効電力 (active power) といい,単位には「W」が使用される。

電圧を $V\exp(\text{j}\theta)$,電流を $I \exp{\text{j}(\theta+\phi)}$ とすれば有効電力 $P=VI\cos\phi$ となる。

無効電力(reactive power)

電力潮流成分のうち,有効電力と 90 ° の進みまたは遅れ位相の電力を無効電力 (reactive power) といい,単位には「Var」が使用される。

電圧を $V\exp(\text{j}\theta)$,電流を $I\exp{\text{j}(\theta+\phi)}$ とすれば無効電力 $Q=VI\sin\phi$ となる。 これ自体はエネルギーを伝えないが有効電力を送電するためには送電系統諸元に応じた無効電力が不可欠であり,有効電力と無効電力は切り離して考えられるものではない。

調相設備の設置目的

変電所の調相設備は,電圧の調整と送電系統の安定度向上,送電線路の力率改善による電力損失の軽減を目的として設置される。

電圧調整

電力系統は,送受電端電圧を一定に保持する定電圧送電方式がとられている。

しかし,通常の動力負荷は,力率 70 ~ 80 % 程度であるので,重負荷時には大きな遅れ電流が流れ,送配電線の電圧降下は大きくなる。

また,長距離送電線の場合は,軽負荷時には充電電流(進み電流)の影響,いわゆるフェランチ効果(Ferranti effect)によって,受電端電圧(下図では Er)が送電端電圧(下図では Es)よりも高くなる*2。

このため,受電端に調相設備を設置し,重負荷時には進み電流をとらせ(電力用コンデンサを電力系統に接続し),軽負荷時には遅れ電流をとらせ(分路リアクトルを電力系統に接続し),送受電端の電圧を負荷に関係なく一定に保持する必要がある。

この結果として,送電系統の安定度が向上し,送電電力は増加する。

electrical-engineer.hatenablog.jp

太陽光発電の系統連系量が増加すると,日射量の多い昼間帯に逆潮流が流れることによって,電力系統の電圧が上昇する。

特別高圧系統に連系する変電所側において,系統電圧上昇を抑えるために調相設備が用いられる。

電力損失の軽減

送配電線路は,抵抗に比べ,リアクタンスが大きい。

そのため,電源からみた力率は,負荷の力率より悪く,大きな遅れ電流が流れる。

この力率を改善するために調相設備が使用される。

調相設備(具体的には,電力用コンデンサ)に進み電流をとらせることによって,負荷の遅れ電流を吸収させ,送配電線に流れる無効電流を小さくさせるものである。

つまり,電源から供給する無効電力が少なくなり,力率が改善され,線路電流は減少し,電力損失が減少することとなる*3。

電力用コンデンサ

電力用コンデンサ(static shunt condenser)は,遅相分の無効電力を供給し,進相分の無効電力を消費するために使用される。

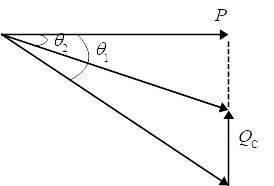

負荷の有効電力を $P$ [kW],力率を $\cos\theta_1$ とし,コンデンサ設置の前後で負荷が一定であるとき,力率を $\cos\theta_2$ に改善するために必要なコンデンサの容量 [kvar] は $P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)$ となる。

その構造は,アルミニウムはく電極と誘電体を交互に重ねたものである。

電力用コンデンサには,コンデンサ使用による電力回路の電圧・電流波形のひずみ軽減,過大高調波電流の流入防止,コンデンサ投入時の過渡電流の制限およびコンデンサ開放時の再点弧の発生防止などの目的で,直列リアクトルが設置されている。

電力用コンデンサの特色

- シンプルな静止機器で,高調波や突入電流を抑制するために直列リアクトルを接続することがある。

- 開閉器の開閉操作によって遅れ無効電力を発生(進み無効電力を補償)・停止する。

- 開閉器の開閉操作により調整するため,電圧や無効電力の変化が段階的となり,きめ細かな電圧調整や安定度の向上への期待はあまりできず,開閉器操作により系統に急激な変化が生じないよう1台当たりの容量選定に配慮が必要である。

- シンプルな構造であり,同期調相機やSVCよりも電力損失が小さい。

- 静止機器であるため保守が容易。

electrical-engineer.hatenablog.jp

分路リアクトル

分路リアクトル(shunt reactor)は,進相分の無効電力を供給し,遅相分の無効電力を消費するために使用される。

その構造は,変圧器と同様に鉄心とコイルからなるものと空心のものがある。

分路リアクトルは,設備コストが同期調相機や SVC 等と比べて安価で保守が容易である。

electrical-engineer.hatenablog.jp

同期調相機(ロータリーコンデンサ)

同期調相機(ロータリーコンデンサ,synchronous condensor)は界磁電流を抑制することによって,発生あるいは消費する無効電力を自由にしかも連続的に変えることができる。

また,内部誘起電圧により自己電圧が確立しているため,系統電圧低下時でも一定の無効電力が供給できる。

同期調相機は,電圧が 11 ~ 16.5 kV であり,一般に変圧器の三次側に接続される。

開閉装置で開閉する電力用コンデンサや分路リアクトルと異なり,連続的かつ高速に無効電力を調整できるという特長がある。

ただし,電力用コンデンサや分路リアクトルに比べて高価であること,回転機であるためにメンテナンスが面倒であるという欠点もあり,電圧維持のニーズが特に強い特定の変電所にのみ設置されるのが現状である*4。

一般に,同期調相機における遅相容量の進相容量に対する比は 0.5 ~ 0.8 である。

同じ界磁電流に対して遅れ電流を大きくし,遅相容量に対する割合を大きくするためには,同期機の電機子内部誘導機電力を低くすることが必要であり,エアギャップを増大させなければならない。

したがって,進相定格電流も大きくなるため,界磁電流も増加させる必要があり,回転子が大きくなり機械が大きくなる。

同期調相機の特色

- 無負荷状態で運転する同期電動機。

- 界磁電流の調整により無効電力を発生・吸収(進み・遅れ双方を補償)する装置であり,電圧調整の即応性に優れる。

- 調整が連続的で,回転子の慣性質量により系統の電圧特性や安定度を向上させる効果がある。

- 回転機固有の軸受・ブラシの摩擦損や風損,励磁回路損などの影響により,電力用コンデンサや SVC に比べて電力損失が大きい。

- 回転機であることから,可動部分や補機類があり,電力用コンデンサや SVC に比べて保守に時間と労力が多くかかる。

静止形無効電力補償装置(SVC)

系統の微小な電圧変動対策や系統安定度の向上対策など高度な制御が要求されるときには,サイリスタを使用した静止形無効電力補償装置(SVC : Static Var Copensator)が採用される場合がある。

SVC の設備コストは電力用コンデンサや分路リアクトルと比べて高い。

TCR(Thyristor Controlled Reactor : サイリスタ制御リアクトル)

サイリスタの位相制御によってリアクトル電流を制御して無効電流を連続的に調整する。

リアクトル電流のみでは進み無効電力を発生できないので,電力用コンデンサ又は TSC を並列に設置することがある。

分路リアクトルの電流には高調波分を含むため,並列の電力用コンデンサで高調波フィルタを兼用させる。

並列にコンデンサを接続することにより,進みから遅れの領域にわたる無効電力を連続的に変化させることができる。

TSC(Thyristor Switched Capacitors : サイリスタ開閉コンデンサ)

採用に当たっては,連続的に調整することはできないこと及び投入位相によっては突入電流が流れることを考慮しなければならない。

また,突入電流が流れない位相でオンオフ制御を行うため,無効電力は段階的にしか制御できない。

自励式 SVC(STATCOM)

自励式無効電力補償装置 STATCOM(STATic synchronous COMpensator)は,電圧形変換器の交流端子を連系リアクトルを介して交流系統に,直流端子を直流コンデンサに接続して構成する。

電圧形変換器の交流端子電圧の振幅,周波数及び位相を系統電圧と等しくすれば,交流側電流は零となる。この状態から,系統電圧に比べて,交流端子電圧の振幅を大きくすると,STATCOM は進相コンデンサのように振る舞い,進み無効電力を吸収する。

また,系統電圧に比べて,交流端子電圧の位相を遅れにすると,電圧形変換器に有効電力が流入するので,STATCOM ではこれが零となるように制御する。

このように,STATCOMは,自己消弧素子を用いた自励式変換器を用いることにより,進みから遅れまでの幅広い無効電力補償を,連続かつ高速で行うことができる。

TCR 方式の SVC に比較して,系統電圧の低下時にも高い補償能力が得られるため,電圧安定性を高める効果に優れる。

自励式電力変換装置を用いて無効電力を発生し,又は吸収する。

同期調相機と比較した場合,電力系統に並列運転をして無効電力を発生し,又は吸収する点は同じである。

電気回路要素として見た場合,同期調相機は電圧源として動作するのに対して,自励式 SVC は電流源として動作する。

静止型無効電力補償装置(SVC)の特色

- リアクトル,電力用コンデンサ,これらを制御するサイリスタで構成する装置。

- サイリスタの点弧各位相を制御することによりリアクトルや電力用コンデンサの通過電流を連続的に変化させ,無効電力を発生・吸収(進み・遅れ双方を補償)する装置であり,電圧調整の即応性に優れる。

- リアクトルや電力用コンデンサ電流の大きさを変化させることにより連続的に調整できるため,系統の電圧特性や安定度を向上させる効果がある。

- リアクトル,電力用コンデンサ,サイリスタなど複数機器から構成されるため,電力損失は電力用コンデンサよりも大きいが,同期調相機よりも小さい。

- 静止機器ではあるが,サイリスタ冷却用の装置もあり,保守は電力用コンデンサほど容易ではない。

参考文献

- 電気専門用語集(WEB 版)

- 令和6年度 第二種 電気主任技術者 二次試験 電力・管理 問6「電力系統への分散型電源の大量連系時の課題」

- 令和4年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問4「電力系統における電力用コンデンサ及びリアクトル」

- 令和3年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 電力 問6「変電所の調相設備」

- 令和元年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 機械 問3「自励式無効電力補償装置 STATCOM」

- 平成27年度 第二種 電気主任技術者 二次試験 電力・管理 問2「静止形無効電力補償装置」

- 平成24年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 機械 問3「無効電力補償装置」

- 平成22年度 第一種 電気主任技術者 二次試験 電力・管理 問2「代表的な調相設備」

- 平成20年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 電力 問7「送電線の電圧制御」

- 平成16年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問4「電力系統における電力用コンデンサ及びリアクトルの利用」

- 平成16年度 第二種 電気主任技術者 二次試験 電力・管理 問2「電力系統の各種調相設備」

- 平成14年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 電力 問6「調相設備設置の目的とその開閉装置の特徴」

[rakuten:book:16809317:detail]

更新履歴

- 2021年10月24日 新規作成

- 2021年12月5日 加除修正

- 2021年12月8日 タイトルを「調相設備」→「変電所に設置される調相設備」に変更,本文を加除修正

- 2021年12月11日 同期調相機(ロータリーコンデンサ)の説明を見直し

- 2021年12月24日 同期調相機(ロータリーコンデンサ)の説明を加除修正

- 2021年12月30日 参考文献に「令和元年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 機械 問3」を追加

- 2022年1月2日 参考文献に「平成24年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 機械 問3」を追加

- 2022年1月21日 有効電力と無効電力を追加

- 2022年3月12日 参考文献に「平成14年度 第一種 電気主任技術者 一次試験 電力 問6」を追加

- 2022年3月20日 「分路リアクトル」のリンクを追加

- 2022年4月21日 調相設備の脚注「無効電力を調整する電気機械器具」を追加

- 2022年4月24日 参考文献に「平成16年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問4」を追加

- 2022年8月20日 フェランチ効果の脚注を追加

- 2022年8月27日 参考文献に「令和4年度 第二種 電気主任技術者 一次試験 法規 問4」を追加

- 2022年10月22日 参考文献に「平成16年度 第二種 電気主任技術者 二次試験 電力・管理 問2」を追加

- 2022年11月12日 参考文献に「平成22年度 第一種 電気主任技術者 二次試験 電力・管理 問2」を追加

- 2023年9月30日 参考文献における過去問題のタイトルを追加

- 2024年8月7日 参考文献に記載した過去問題へのリンクを追加

- 2024年12月22日 有効電力,無効電力の説明を加除修正

- 2025年2月7日 参考文献に「令和6年度 第二種 電気主任技術者 二次試験 電力・管理 問6」を追加

*1:無効電力を調整する電気機械器具をいう。

*2:このように,充電電流が流れると受電端電圧が上昇する現象は,イギリスの電気技術者 S. Z. de Ferranti によって Deptford 変電所のケーブルをで初めて観察されたため,フェランチ効果と呼ばれる。

*3:電力用コンデンサが過剰に設置されてる系統では,話は変わってくる。その場合,分路リアクトルに遅れ電流をとらせる必要がある。

*4:私自身は,同期調相機を見たことはない。文献によると,大正時代後半から昭和 30 年代中頃まで各所に建設されてきたが,その後は経済性と保守性に優れている電力用コンデンサが主流となっている。系統電圧安定度の向上を目的として,電力用コンデンサではなく,同期調相機を採用する場合がある。